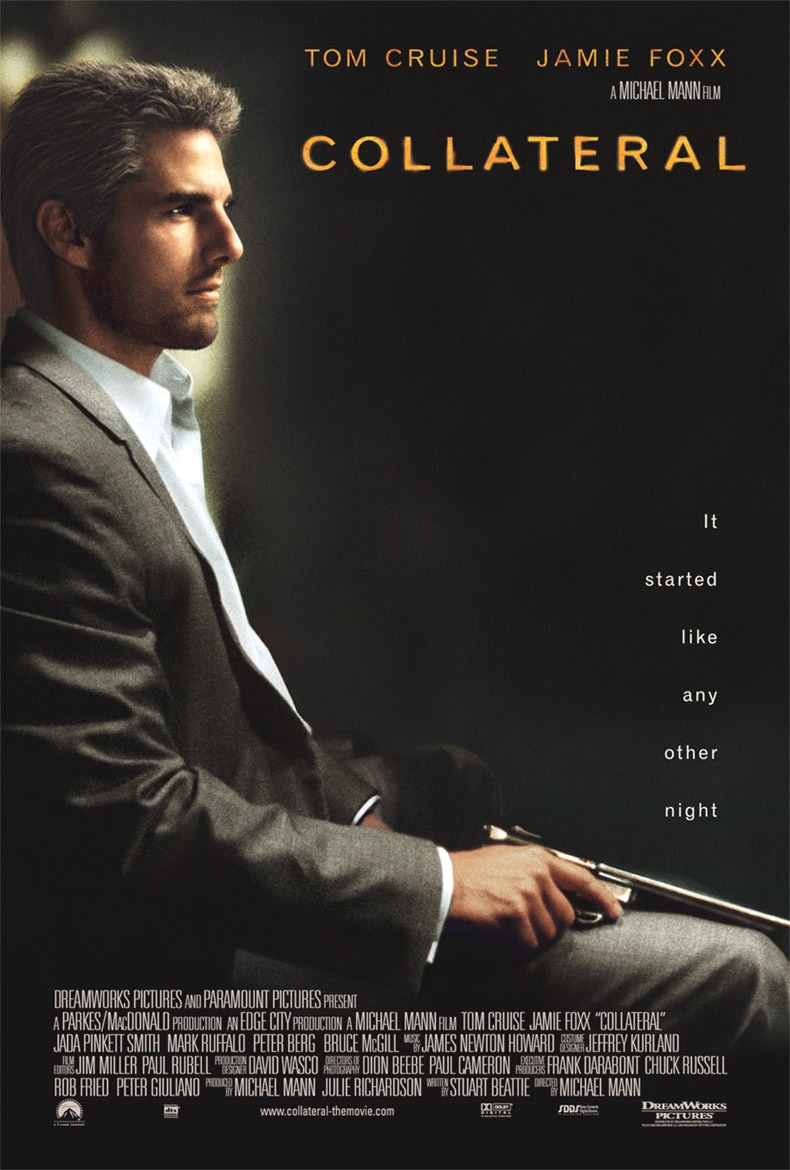

이 감독에 대해서 조금이라도 관심이 있다면 항상 떠오르는 이미지.

LA, 밤, 총기.

'히트'가 전설적인 두 배우의 만남때문에 큰 입소문을 불러일으킨 것에 비하면 이 작품은 배우에서 입소문을 탈 정도는 아니었다.

물론 탐 크루즈와 제이미 폭스라는 배우의 자질은 '히트'의 두 배우에 떨어질 것이 없다고 보지만 현실은 현실.

이 작품이 그의 필모그라피 중에서 가장 내외적으로 즐길거리가 가득한 웰메이드 영화기 때문에.

남성적 이미지를 풀풀 풍기는 감독의 성격상 아무리 뛰어난 두 배우에게서라도 수박 겉핥기식의 담론 이상을 기대하기는 힘들지만

최소한 그의 다른 작품들보다는 머릿속으로 생각하며 즐길거리도 풍부하다는 점에는 이견이 없으리라 본다.

똥폼만 가득 든 염세주의자 빈센트와, 삶의 무게에 짓눌려 하루하루를 살아가는 맥스의 얼빠진 대화도

관객들에게 충분히 작품에 빠져들 수 있을 만한 당위성을 부과하는 것은 바로 감독이 사랑하는 LA의 밤거리다.

이 영화에 주연배우가 둘이라고 생각하는가? 천만의 말씀.

이 영화는 'LA 의 어둠' 단독 주연으로

'택시'가 조연.

'빈센트'와 '맥스'가 찬조출연하는 작품이다.

디지털 기술의 발전으로 담아낸 LA의 거칠고 쓸쓸한 야경은 마이클 만 감독이 이에 집착하는 이유를 깨닿게 해 줄 정도로 매력적이다.

다소 작위적이긴 하지만, 텅 빈 도로 사이를 지나가는 늑대 씬이 묘하게 납득가는 이유는 그것이 바로 LA 이기 때문.

작품 전체를 짓누르는 야경의 무게는 고스란히 캐릭터들에게 녹아들어 그 힘을 발휘한다.

별별 손님들에게 시달리며 조용히 파라다이스의 꿈을 꾸는 택시기사의 심리도.

직업에 충실하면서도 정작 희망따윈 없는 염세주의 킬러의 공허한 눈빛도.

그 LA의 야경이 없었다면 얼마나 무의미한 장면이 되었을 것인가.

물론 이런 거대한 문명의 산물에 지나치게 의존해서는 감독으로서의 체면도 살지 않을테니

우리의 총기오타쿠 마이클 만 감독께서는 커맨터리를 즐기는 미장센 매니아들의 기대를 져버리기 않기 위해

눈돌아갈 정도의 현실성이 녹아있는 액션씬을 선보여 준다.

'히트'에서 이미 예견된 일이고, 감독 스스로 '히트'가 이 '콜래트럴'의 연습작이었다고 공언한 만큼

얼핏 보면 단순한 듯한 액션 씬 하나하나가 정말 리얼리티가 가질 수 있는 최고의 카타르시스를 선사한다.

빈센트가 거리의 시인들을 손봐줄 때의 그 움직임!

아마 어떤 전문가를 가져다 놔도 그 이상 훌륭한 대응을 보여줄 순 없을 것이다.

탐 크루즈가 이 씬을 찍으면서 감독에게 얼마나 볶였을지를 상상하니 쓴웃음이 나온다.

이미 정평이 난 총기 고증과 사용 자세, 리얼하다못해 환상적인 격발음 등은 말하면 입만 아픈 지경.

지하철에서의 마지막 씬은

아마 빈센트의 총기 사용 능력을 간파하고 있는 경험자라면 금새 고개를 끄덕일 수 있을 정도지만

나같은 일반인들은 영화를 한두 번 정도 더 봐야 이해할 수 있을 정도로 현실적이다.

관객을 위한 설명조차 최소한으로 제한해 버림으로써 얻을 수 있었던 현실성이야 말로 감독이 원하던 것이 아니었을까.

마이클 만 감독은 이 작품 이후로 '마이애미 바이스 극장판'을 통해 예전의 자신으로 돌아와버린 듯 하지만

(인사이더와 콜래트럴 외의 작품은 주제보다 소품이 부각되는 감독의 고질적인 특징이자 약점이 그대로 드러난다)

LA의 야경과 총기류에 목매다는 그의 지극히 매니아틱한 취향은 여전히 작품을 재미있게 여러번 즐길 수 있는 여지를 남겨준다.

'Movie' 카테고리의 다른 글

| 인투 더 와일드 (Into The Wild, 2007) (8) | 2009.05.09 |

|---|---|

| 이스턴 프라미스(Eastern Promises, 2007) (10) | 2009.04.25 |

| 자헤드 (Jarhead, 2005) (4) | 2009.01.11 |

| 데어 윌 비 블러드 (There Will Be Blood, 2008) (4) | 2009.01.09 |

| 다크나이트 (The Dark Knight, 2008) (6) | 2009.01.05 |

rss

rss