대강의 시놉시스와 감독의 이름만 들어도 대충 어떤 느낌의 영화가 나올지 예상이 가능한 몇 안되는 작품.

크로넨버그의 폭력에 대한 관점은 샘 패킨파의 그것과 그다지 다르지 않은 것 같다.

하지만 평소 난해함을 주무기로 휘두르던 크로넨버그의 타 작품과는 궤를 달리하는 매우 친절한 영화임과 동시에

그 특유의 무게감있고 직설적인 화법은 변하지 않은 고로, 영화의 의미를 관객에게 아주 강하게 직격시키는

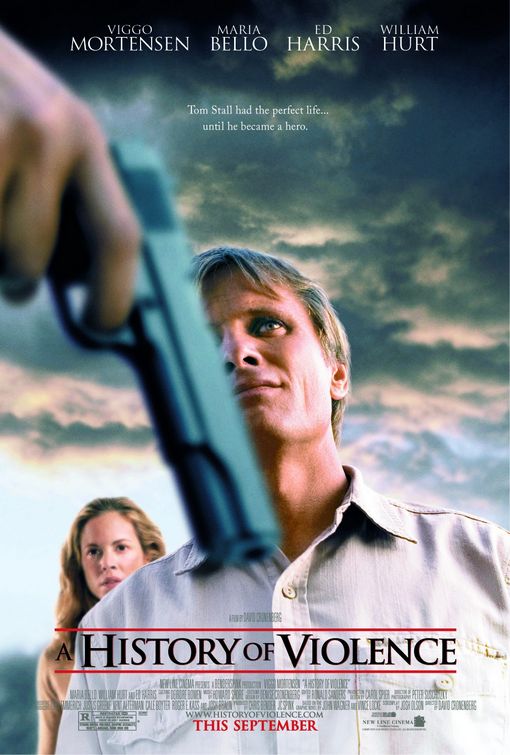

선이 굵은 영화로 탄생했다. 20년이 넘게 함께 해온 스텝들과 비고 몰텐슨, 에드 헤리스 같은 최고급 등심같은

S급 배우들이 참여한 이 영화는 90분 정도밖에 안되는 짧은 상영시간 동안 감상자를 주눅들게 할 정도의 힘을 보여준다.

이 영화에서 등장하는 폭력은 얼마 전 글을 올렸던 '구타유발자들'과 상통하는 면이 있으면서도 훨씬 더

본질적인 면을 강조한다. 구타유발자들이 폭력의 순환을 애달픈 시선으로 바라보았다면 '폭력의 역사'는

그 폭력을 '자연스러움'으로 인식한다. 폭력에 어떠한 선악관도 주입시키지 않는 것이다.

이 영화에 등장하는 여러 폭력들.

스스럼없이 아이에게 방아쇠를 당기는 싸이코패스의 폭력이나

그 싸이코패스로부터 자신의 삶을 지키기 위해 휘두르는 폭력이나

자신이 행한 과거의 폭력으로부터 벗어나기 위해 저지르는 폭력이나

이 영화에서는 무표정한 시선으로 바라볼 뿐 딱히 거기에 선악의 개념을 주입시키지 않는다.

탐 스톨이 싸이코패스를 죽인 후 온 마을 사람들이 그를 영웅으로 추대하지만 정작 탐은 기분이 착찹하다.

사회적 인식에 따른 평가의 차이는 실제 폭력이라는 행위 자체가 가지는 의미를 변화시키지 못한다.

취미살인이든 정당방위든 결국 폭력의 본질은 같다는 것이다.

탐 스톨의 아들이 자신을 괴롭히던 학교 건달에게 참고 참다가 결국 폭력을 행사하는 장면을 보면서

시원한 카타르시스를 느끼지 않은 관객이 과연 있을까? 그런데 그 행위에서 카타르시스를 느끼는 것 자체가

모순이라는 점을 깨닫는 데는 얼마 걸리지 않을 것이다. 물론 감독은 허무한 도덕론과는 담쌓은 사람이라

그 감정이 지극히 자연스러운 것이라고 말하지만.

용납되는 폭력과 용납되지 않는 폭력을 구분하는 것은 단지 사회 시스템을 원활하게 돌아가게 하는데

도움이 되느냐 안되느냐에 따른 것일 뿐, 폭력 자체의 옳고 그름을 판단하는데는 아무런 도움이 되지 않는다.

탐 스톨의 행동이 옳은 것인가 아닌 것인가 라는 질문에 답할 수 없는 것도 그것 때문.

폭력의 역사는 인간의 역사다. 폭력은 사람이 자식을 낳아 기르고 주위 사람들과 관계를 맺으며 공동체를

형성해 나가는 것과 똑같이 성장하고 확장된다. 이는 사회적 문제가 아니라 인간의 본능과 연결되어 있다.

진부하기 짝이없는 이 소재에 영화적 생명력을 차고 넘치도록 불어넣은 감독의 역량은 정말 놀랄 만하다.

군더더기없는 편집과 명배우들의 노련한 연기가 거기에 어우러져 영화는 말하고자 하는 본질 이상의 힘을 가진다.

영화는 깔끔하고 단순하지만 그 말하고자 하는 바에 대해서는 영화가 끝나고 나서도 한참 머리싸매야 할 듯.

'Movie' 카테고리의 다른 글

| 야곱의 사다리(Jacob's Ladder, 1990) (2) | 2008.02.18 |

|---|---|

| 히스 레저 사망.. (2) | 2008.01.23 |

| 30 Days of Night (2007) (6) | 2008.01.15 |

| 셰리베이비 (Sherrybaby, 2005) (2) | 2008.01.13 |

| 미스트 (The Mist, 2007) (4) | 2008.01.12 |

rss

rss