나처럼 3편을 좋아하는 작품으로 꼽는 사람이라면 아마도 핀쳐 감독의 다른 작품중 적어도 하나는 더 좋아할 거다.

'세븐'과 '파이트 클럽' 이외엔 만족할만한 작품을 만들어주지 않아서 앞으로의 행보가 불안했던 감독인데

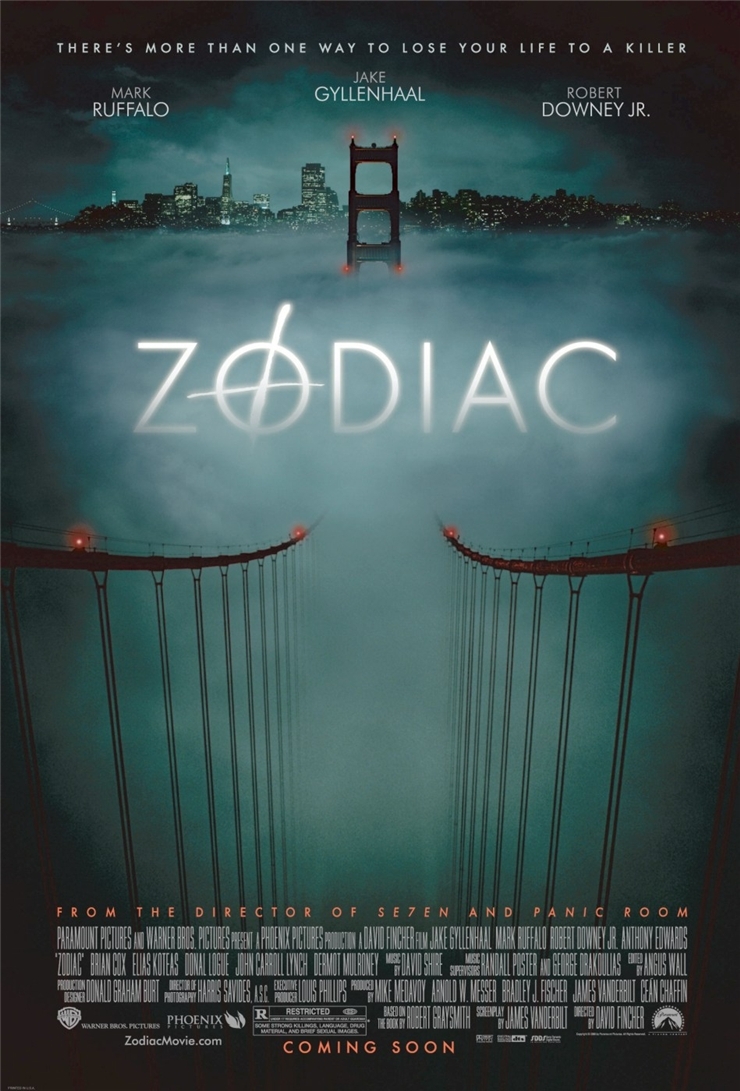

'조디악'을 통해 너무 빨리 거장의 반열로 올라가려는 것이 아닌가 할 정도의 괄목한 성장을 보여줘서 놀랐다.

이제까지의 핀쳐 영화에서 공식화된 절묘한 편집과 과감한 영상미를 대부분 잘라내 버린 '조디악'이

대중적인 인기면에서 앞의 두 영화와는 상대가 안 될 것이라는 건 누구나 예상하고도 남았을 터.

나 역시 내 인생 최고의 스릴러 영화로 여전히 '세븐'을 꼽고 있는 터라, 이 영화와 비교하자면 서글퍼지지만,

'세븐'과 '살인의 추억'을 비교할때는 비교 대상이 안된다고 등 돌리다가

'조디악'와 '살인의 추억'은 알아서들 비교하며 '살인의 추억'이 더 재미있다고 바락바락 주장하는 사람들이 있어 지루하진 않다.

핀쳐가 자신이 가진 장기를 최대한 자제하려고 노력한 영화라, 그 만큼 다른 부분에서의 상승효과가 있어야 전체적인 완성도가 올라가는데

다행히도 핀쳐의 이러한 시도는 꽤나 성공적이었다고 본다.

주연이 없다시피 한 영화가 아니라 모든 등장인물이 주연급이라서

대단히 높은 수준의 연기가 상호 작용을 일으켜 영화의 응집력을 굉장히 높혀 줬다.

올해 본 영화중에 아메리칸 갱스터와 더불어 배우들의 연기와 영화의 구성력 면에서는 최고가 아닐까 싶다.

굳이 단점이라고 생각지도 않지만 항상 나오는 '지나치게 실화에 집착하다 보니 극적인 구성이 부족'하다는 말엔

어느정도 공감하는 편이다. 하지만 솔직히 '세븐'이 상영된 1995년 이후로, 적어도 극적인 구성면에서 그 영화를

능가하는 작품은 존재하지 않았기 때문에, 어느정도 식상했다고나 할까.

차라리 같은 소재를 사용한 영화라면 이렇게 근본 뿌리부터 바꾼 '조디악'이 더 신선해 보이지 않는가.

모든 인물이 하나의 목표를 향해 억지스럽게 시선을 모아가는게 아니라

극중 공간 안에서 각각의 목표를 향해 수십, 수백갈래로 갈라진 길을 걷다가

조금 조금씩 작품의 큰 흐름에 자연스럽게 관여되어 가는 느낌을 강하게 준다.

이것이 이 영화에서 느낄 수 있는 풍성함이라고 할까.

핀쳐 감독은 '팔딱대는 스타일리스트'에서 '가만히 있어도 폼잡는 스타일리스트'로 환골탈퇴한 느낌까지 든다.

그리고, 클라이막스의 부족 이야기 하는데, 제이크 질렌할이 마샬의 실마리를 찾다가 들어선 지하실에서의 씬을

생각해 보라. 움직임이 거의 없는 몇 분의 씬 동안, 질렌할의 연기와 부자유스러운 조금의 음향효과만으로

전반부 2시간 동안의 차분함을 한번에 날려버리는 극도의 긴장과 공포를 조성하지 않는가. 정말 소름돋을 정도로

멋진 장면이었다. 요 근래 수년간 호러영화에서도 느끼지 못한 최고의 긴장감이었다.

항상 스릴러 영화를 생각하면 '세븐같은 영화, 혹은 세븐을 뛰어넘을만한 영화 안나오나'하는 갈망에 사로잡혀 있었는데

이 영화를 보면서 생각을 조금 바꿨다.

'세븐'을 뛰어넘을 수 없다면 이렇게 완전히 다른 방식으로 접근하는 것도 좋은 방법이라고.

물론 장르적으로는 이미 스릴러와 드라마의 범주가 뒤섞여버렸지만, 나는 굳이 장르 나눠서 답안지 끼워맞추는 사람은 아니니까.

이 영화 다 보고나니 또 '세븐'을 보고 싶어진다.

핀쳐는 그리 좋아하는 감독이 아니지만 '세븐'만큼은 내 영화인생의 보물같은 작품이라서 말이다.

에너지가 과하다 못해 폭발해버린 '파이트 클럽'도 물론 좋아는 하는데, 나한테는 그 에너지가 좀 버겁다.

'Movie' 카테고리의 다른 글

| 택시 드라이버 (Taxi Driver, 1976) (2) | 2008.07.30 |

|---|---|

| 노인을 위한 나라는 없다 (No Country For Old Men, 2007) (8) | 2008.07.25 |

| 아메리칸 갱스터 (American Gantster, 2007) (2) | 2008.06.23 |

| 어크로스 더 유니버스 (Across The Universe, 2007) (0) | 2008.06.09 |

| 로드 오브 워 (Lord of War, 2005) (4) | 2008.05.24 |

rss

rss