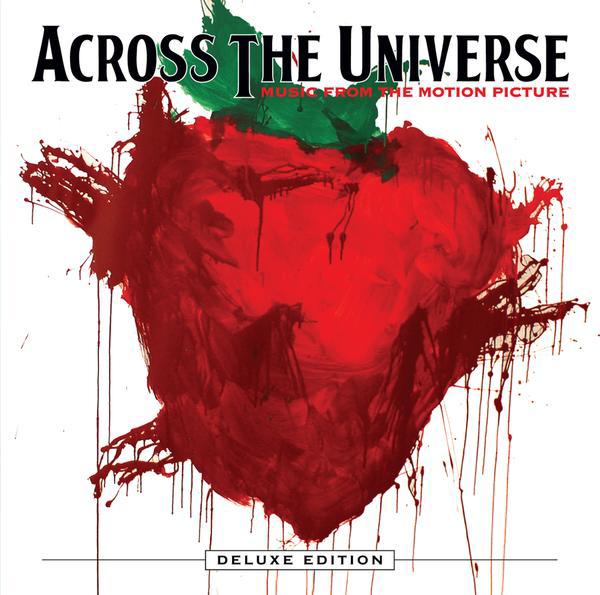

스위니 토드, 카핑 베토벤, 원스, 어크로스 더 유니버스 등등.

그 중 오늘의 주인공인 '어크로스 더 유니버스'는 뮤지컬 영화인 '스위니 토드'와 음악영화인 '원스'의 중간쯤에 위치한 느낌이다.

물론 위의 4 영화는 각각 그 느낌이 극과 극을 달리는 영화라서 이걸 같은 분류로 묶는 행위 자체가 의미없는 행동이지만.

나와 비슷한 시기에 학생시절을 거친 사람들이라면 90년 초~중반을 아우르던 디즈니 애니메이션의 향수를 조금씩은

가지고 있을거라 본다. '알라딘'과 '라이온 킹'으로 이어지던 역대 디즈니 최고의 라인업을

가장 감수성 풍부할 중학교 시절에 감상했다는 건 멋진 추억이다. 그리고 그 환상적인 사운드를 자랑하던 '라이온킹'의 뮤지컬을 맡은 사람이

바로 이 영화의 감독 줄리 테이머였으니, 게다가 더 말할 것도 없는 비틀즈의 음악이 결합했으니 두말이 필요없었다.

다양한 뮤지컬, 연극, 음악 연출로 기본기가 탄탄한 줄리 테이머와, 그의 남편되시는 음악감독 엘리엇 골든탈이

자신들의 우상인 비틀즈를 위한 영화를 만들게 되었다는 사실은, 그들이 얼마나 이 영화에 애정과 열정을 쏟아부었는지 짐작케 한다.

그 결과 이 영화는 성공이 보장된거나 마찬가지인 음악적 완성도 이외에도,

2시간이 넘는 상영시간의 70~80%가 정지화면시 가히 예술작품이라 칭할 만한 색감과 구도로 가득 채워진

시청각적 요소 모두를 극한까지 끌어올린 예술영화로 탄생했다.

나는 비틀즈를 좋아하면서도 그들의 노래에 대해서 그리 잘 알고 있다고 자부할 순 없는 부류다.

이 영화에 흐르는 33곡의 음악 중에서도 10곡 정도가 귀에 익은 정도라면 이해가 가시려나.

하지만 최소한 3~4곡만을 알고 있다고 하더라도, 비틀즈라는 그룹이 어떤 존재인지만 알고 있다면 이 영화를 감상하는데 문제는 없다.

카메라를 만지작거리면서 세삼 느끼게 되었지만, 이 영화에서 건질 것은 음악만이 아니다.

영화 역사 100년을 통틀어 이 영화의 영상미는 열손가락 안에 들어간다고 부르기에 손색이 없다.

감독의 비틀즈에 대한 존경이 영화 내내 모든 영상과 음악에 고스란히 담겨 있다.

그야말로 비틀즈에게 바칠 수 있는 최고의 찬사라고밖에는.

한 그룹의 노래 33곡으로 2시간짜리 영화를 만든다는 것이 상상이 가는가?

그것도 이 영화는 단순한 뮤직비디오 모음집이 아니라 엄연히 연결된 스토리를 가지고 있는 작품이다.

그만큼 비틀즈라는 그룹이 얼마나 위대한가를 반증하는 것일수도 있는데, 역설적으로 이 영화에 대한 비판은 여기서 출발한다.

존 레논의 사상적 깊이에 감명받았을 전 세계 수백만의 팬들을 만족시키기엔 아무래도 이 영화는 그 깊이가 얕을 수 밖에.

뮤지컬 영화의 피할 수 없는 약점이 이 작품에서도 고스란히 드러나는데, 이야기의 개연성과 주제 표현의 얄팍함은 결국 피해갈 수 없었기 때문이다.

하지만 이렇게 장르가 가진 태생적 약점에 존 레논이라는 신화적 존재가 들어간다면 그 비판 강도도 상상을 초월할 수 밖에 없는 것.

가능한 한 영화를 좋은 눈으로 바라보는 경향이 있는 나한테는 그리 문제될 건 없었다.

적어도 이 영화가,

갖다넣기만 하면 최소한은 보장되는 비틀즈의 음악을 결코 가볍게 취급하지는 않으려 노력했다는 흔적은 여기저기서 보이기 때문에.

60년대 미국과 영국, 베트남전과 히피, 그리고 비틀즈.

이 단어만 들어도 이 영화가 무엇을 나타내려는지 알 수 있다.

이 영화는 추억이 가지는 아련함과 아쉬움, 그리고 순수와 행복에 관한 따뜻한 이야기다.

'Movie' 카테고리의 다른 글

| 조디악 (Zodiac, 2007) (4) | 2008.07.10 |

|---|---|

| 아메리칸 갱스터 (American Gantster, 2007) (2) | 2008.06.23 |

| 로드 오브 워 (Lord of War, 2005) (4) | 2008.05.24 |

| 킹덤 오브 헤븐 감독판 (Kingdom of Heaven Director's cut, 2006) (2) | 2008.04.30 |

| 찰턴 헤스턴도 떠났다. (2) | 2008.04.06 |

rss

rss